|

|||||||

|

|

|||||||

| 平野雅世さんによる声楽講座 日程 2025年3月9日(日) 時間 午後1時30分~午後4時30分 場所 難波市民学習センター講堂 |

|||||||

|

|

|||||||

| 平野雅世先生は、ソリストとしてオペラやコンサートに活躍しておられます。また、関西合唱団のヴォイストレーナーとしてもお世話になっています。 発声の問題は、どの合唱団でも悩みの種かと思います。しっかりと体を使った声を出したい、声をそろえたい、ピッチ(音高)やリズムを正確に、…そんな課題のヒントになればと発声講座を開催しております。今回の講座では、発声の基礎はもちろん、「美しい日本語で歌うために」と題して、私たちが主に歌っている日本語を美しく歌うためにどうすればよいかをご指導いただきます。 また、平野先生のソロも聞かせていただきます。 |

|||||||

|

|

|||||||

|

|

||||||

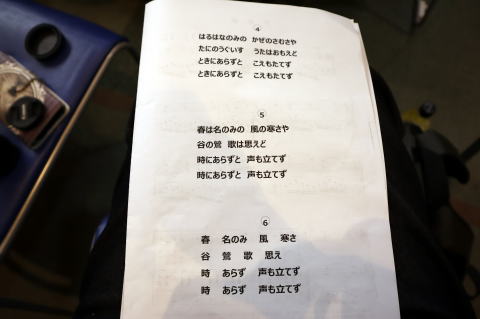

| 受付の様子です。関西合唱団では120名の目標で取り組みましたが、その目標に届く人が来られました。 | 関西合唱団の指揮者の山本恵造さんが平野先生とピアニストの藤里香世さんを紹介しました。 | ||||||

|

|

||||||

| 会場は満席になりました。 平野先生のソロから講座はスタートしました。 本日の<美しい日本語で歌うために>の練習曲「早春賦」の模範演奏。 日本語が本当に聞きやすく勉強になりました。 |

続いては平野先生の十八番、プッチーニの作品からオペラ「蝶々夫人」より「ある晴れた日に」。その美し響きに会場は静まりかえりました。 | ||||||

|

|

||||||

| 一休みして、声楽講座の再開です。合唱ではまずは周りの音を聞くこと。自分の声が「和音の上に乗っているのか、中で支えるのか、下で土台を作るのか」を意識して聞くこと。出すことに必死になると自分の音程がわからなくなる。 | 続いて発声の基本は3点あること。<姿勢><呼吸><響き>。 <姿勢>では重心を低くして力まないこと。足もピンと張らずにずに心待ち膝を曲げておく方が良いこと。<呼吸>では息の流れがうまくいっているときは安定した音程になる。息が足りないとフレーズ終わりで音が下がりやすくなること。息は放物線上に出すと良いことなど。 |

||||||

|

|

||||||

| <響き>では自分がスピーカーであり、響かせる(当てる)ポイントを意識すること。遠くへ飛ばすことを心がける。響きのポイントと息の流れを発語によって止めないこと。音が下降するときにポジションが外れやすいので注意。上昇するときは重心を下げる。 | 続いて<発語の影響>についても話されました。まずは日本語の母音の響きを揃えること。「う」に寄せる。「い」「え」は狭いので広く。「あ」は開けすぎない。「あ」「お」は顎を下げずに上顎を上げるように。また、日本語の「う」は元々狭い。歌の中では深く広くを意識する。 | ||||||

|

|

||||||

| 続いて「早春賦」を1番から3番まで歌います。 | 会場の皆さんも楽譜を持って立って正しい姿勢で歌います。そして15分間の休憩を挟みました。 | ||||||

|

|

||||||

| 講座を再開します。 自分の声がどんなになっているか、<姿勢><呼吸><響き>を常にチェックする。一声出すごととに命をかける。音程が低いなどと言われる前に自分でチェックする、探求することが必要。 |

楽譜をもらったらまず拍子を見る。息の送りを考える。大きな息の流れをとる。この曲は8分の6で12③で裏からとる言葉となっている。日本語の歌に多い。フレーズの逃れに息を乗せていく、息の量・圧を上げていく。下降するときは前の響きを外さない。頂点の先を見て重心を下げていく。 | ||||||

|

|

||||||

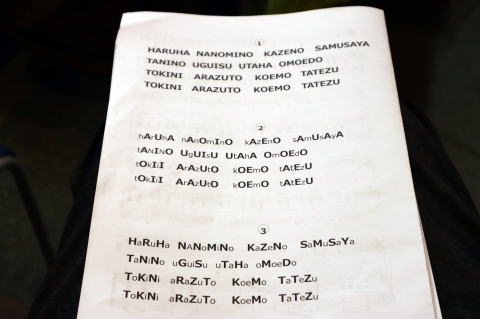

| 「早春賦」の楽譜の裏には1番の歌詞を6通りで書いてあります。 1番目は全てローマ字、2番目は子音を小さく、母音を大きく。3番目は子音を大きく、母音を小さく。 これを使って歌います。2番目では母音を意識します。なるべく母音でつなぐように歌います。3番目では子音を語頭の前に置き、語頭は母音を響かせることを意識して歌います。 |

出来たら普段合唱をしている曲の歌詞の下にローマ字を書くことを勧めます。また日本語の「が~ご」は鼻濁音に注意。言葉の途中に入る場合は鼻濁音。関西の人は要注意。語頭が「やゆよ」の場合は「い」から入る。「わたし」などは「う」から入ると言葉が鮮明になる。 | ||||||

|

|

||||||

| 更に4番目は全てひらがな、5番目は漢字入り、6番目は漢字入りで「てにおは」の助詞がカットされています。 これを観ながら順番に歌います。 4番のひらがなで歌うより5番の漢字で歌詞を歌うと、歌のイメージが広がります。更に漢字ごとに映像を浮かべる。 |

最後に6番目。「てにおは」が無いため、そこに力が自然と入らなくなります。歌っている方はその変化に気づきにくいのですが、平野先生やピアノの藤里さん、指揮者の山本さんから今日一番の歌唱が出来たとお褒めの言葉。これで今日の講座は修了です。 | ||||||

|

|

||||||

| 続いて質問コーナーです。山本さんが会場内に向かって「質問のある方は手を上げてください」と呼びかけました。 「低いと言われるのですがどのように改善したら良いか」の質問に、平野先生は応えました。 自分の音程をよく聞く。中音が響かせにくかったらほほに響かせるポイントを作り外さない。「あ」「お」の母音が低くなる場合は口を狭めることも必要。チェンジは1フレーズ内では行わない。特にソプラノのピッチの低さは楽をしているため。ピークの1つ手前の音程に問題があることが多い。姿勢、息、当てるが抜けている。その前からの準備が必要。 |

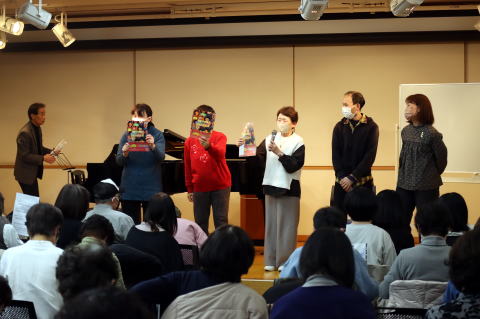

あるとの人からは「低い音を響かせるのが大変」との質問が出て、平野先生からは、 5線下の音は胸声が必要だけど強声だけでは音は飛ばない。下顎から下で頑張りすぎない。上の響き、つまりほっぺたの辺りの響きを必ず前に響かすと良い。 最後に関西合唱団のハッピー70プロジェクトのメンバーが前に出て、団員の募集の訴えをして、今日の日曜講座を終えることになりました。 |

||||||

|

|

|||||||